最終更新日: 2026年1月12日

◾️目次

- ウイスキー蒸留とは?

- 蒸留の基本と目的

- ウイスキー蒸留がもたらす風味の違い

- ウイスキー製造の全体像

- 原材料の選定と仕込み

- 発酵から蒸留への流れ

- 蒸留工程の詳細解説

- 単式蒸留(ポットスチル)の仕組み

- 連続式蒸留(コフィースチル)の仕組み

- 蒸留回数と風味への影響

- 蒸留器の構造とその違い

- スチルの形状が風味に与える影響

- 銅製スチルの役割と利点

- 蒸留時の温度管理とカットポイント

- ヘッド、ハート、テールの違い

- 蒸留所ごとのカットポイント

- 日本のクラフトウイスキー蒸留の特徴

- 日本独自の技術とスタイル

- 小規模蒸留所の工夫

- ウイスキーの熟成に蒸留が与える影響

- 蒸留で生まれるアルコールの質と熟成の関係

- 蒸留と樽選定の相互作用

- 蒸留所開業のための基本知識

- 設備・免許・場所のポイント

- 初心者が知っておくべきコストと法律面

- まとめ

【この記事を書いた人】

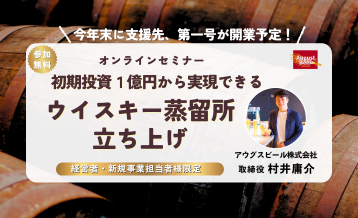

アウグスビール株式会社

取締役COO 村井 庸介

1985年生まれ。慶應義塾大学を卒業して野村総合研究所に入社。

独立後、老舗クラフトビールのアウグスビールの坂本社長と出会い、クラフトビール造りにほれ込み株主となる。

店舗併設型クラフトビール工場やウイスキー蒸留所の立ち上げ支援を行う。

ウイスキー蒸留とは?

蒸留の基本と目的

ウイスキーにおける「蒸留」とは、発酵によって生まれたアルコールを含む液体から、アルコール成分と風味成分を取り出す工程です。

この工程の最大の目的は、アルコール濃度を高めるとともに、ウイスキーの核となる香りや味わいを凝縮することにあります。

液体を加熱することで沸点の異なる成分が分離され、香味成分が豊かに引き出される仕組みになっています。

ウイスキー蒸留がもたらす風味の違い

蒸留方法にはさまざまな種類があり、それぞれがウイスキーの香りや口当たりに大きな影響を与えます。

例えば、蒸留器の形状や材質、蒸留時の温度や時間、そして蒸留回数の違いが、ピート香、フルーティーさ、スモーキーさ、ボディの重さなどに作用します。

こうした違いが各蒸留所やブランドの個性を形作り、世界に一つだけの味わいを生み出しています。

ウイスキー製造の全体像

原材料の選定と仕込み

ウイスキーの味を左右する第一歩は、原材料の選定にあります。

モルトウイスキーであれば大麦麦芽、グレーンウイスキーであればトウモロコシ、小麦、ライ麦などが使われます。

品質の高い原料を用いることで、後の工程で得られる香味が格段に豊かになります。

仕込みの段階では、粉砕した麦芽に温水を加えて糖分を抽出し、麦汁(ウォート)をつくります。これをろ過し、発酵工程へと移行します。

発酵から蒸留への流れ

糖分を含んだ麦汁に酵母を加えて発酵させると、数日かけてアルコールを生成する液体、ウォッシュが出来上がります。

この段階で既にアルコール濃度は7~10%前後ありますが、これを加熱して沸点の違いによってアルコールや風味成分を分離し、高濃度の蒸留液を得るのが蒸留の役割です。

発酵によって生まれた複雑な成分が、ここでさらに磨かれていきます。

蒸留工程の詳細解説

単式蒸留(ポットスチル)の仕組み

単式蒸留器は、銅製の大きなポット状の容器を使用し、バッチ式で一回ごとに加熱して蒸留を行います。

この方法は主にスコッチウイスキーなどの伝統的な製法で用いられており、特に2回以上の蒸留によって雑味を取り除き、芳醇で滑らかな風味を生み出します。

銅製のポットスチルは化学反応を促し、硫黄系の不快臭を取り除く働きがあるため、より上質でクリーンな原酒を得ることができるのです。

連続式蒸留(コフィースチル)の仕組み

連続式蒸留は19世紀にアイリッシュ技師エネス・コフィーによって開発されたもので、複数の蒸留塔を通過することで連続的に高濃度のアルコールを生産することが可能です。

大量生産が可能なうえに、アルコール度数も高く、すっきりとしたクリアな味わいの原酒が得られるため、グレーンウイスキーやアメリカンウイスキーによく使用されています。

現代の多くの蒸留所が採用している効率性の高い方法です。

蒸留回数と風味への影響

蒸留の回数も、風味の決定に重要な役割を果たします。

スコッチウイスキーでは通常2回、アイリッシュウイスキーでは3回の蒸留が一般的です。一方、アメリカンウイスキーでは1回の蒸留で仕上げる場合もあります。

蒸留回数が増えるほど不純物が除去され、より滑らかで軽快な口当たりになりますが、原材料の個性が薄れる場合もあります。

蒸留所ごとの哲学がここに表れるのです。

蒸留器の構造とその違い

スチルの形状が風味に与える影響

ウイスキー蒸留器の形状は、最終的な風味に非常に大きな影響を与える要素のひとつです。

スチルの高さやネックの傾斜角度、ボディの大きさやラインアームの角度などの微細な違いが、蒸気の流れ方や凝縮のスピードに影響を及ぼし、結果としてウイスキーに宿る香りや口当たりのニュアンスを左右します。

背が高く細長いスチルは、軽くフルーティーな酒質を生みやすく、逆に背の低いスチルは、重厚でオイリーなテクスチャーを持つ原酒を生む傾向があります。

銅製スチルの役割と利点

蒸留器において銅を使用する理由は、単に伝統的だからではありません。

銅は高い熱伝導率を持ち、加熱を均一に行えるという実用面の利点に加えて、ウイスキー特有の硫黄臭や雑味を吸着して取り除くという化学的特性も有しています。

これにより、クリーンで洗練された風味の蒸留液を得ることができるのです。

また、蒸留の過程で銅が酸化することにより、香り成分の形成を促進すると考えられており、銅製スチルは単なる装置以上の役割を果たしています。

蒸留時の温度管理とカットポイント

ウイスキーの蒸留においては、加熱の温度とそのタイミング、そしてどの成分を蒸留液として採取するかを決めるカットポイントが極めて重要です。

蒸留初期に出てくるヘッド(フォアショット)には揮発性が高く刺激的な成分が含まれており、中心部のハート部分こそが最もウイスキーらしい香味を備えています。

そして最後に出てくるテール(フェインツ)には油分や雑味が多く含まれるため、ここをどこまで含めるかの判断が、蒸留所の哲学やスタイルを色濃く反映します。

これらの繊細な調整が、1本のウイスキーに込められた個性を決定づけるのです。

蒸留所ごとのカットポイント

蒸留の過程で切り分けられる「ヘッド」「ハート」「テール」は、いずれも異なる性質と香味を持っており、どこを製品に使うかは蒸留所ごとの哲学に左右されます。

「ヘッド」は、アルコール度数が高く、アセトンなどの揮発性化合物を多く含むため、多くの蒸留所では廃棄されるか再蒸留されます。

「ハート」は、もっともバランスの取れた部分で、芳醇な香りや甘味、ボディを持ち、最終製品となる部分です。

そして「テール」は重たい油性成分を含み、加えると厚みが出る反面、雑味が強くなる傾向があります。

同じタイプのスチルを使っていても、蒸留所によってカットポイントの取り方は大きく異なります。

ある蒸留所ではハート部分を広く取って軽やかな味わいを追求する一方で、別の蒸留所ではハートを狭くし、より凝縮された濃厚な原酒を得る方針をとることもあります。

このように、カットの基準はその蒸留所の目指す味やブランドポリシー、そして長年の経験と試行錯誤によって決まるのです。

日本のクラフトウイスキー蒸留の特徴

日本のクラフトウイスキーが世界で高い評価を受ける理由は、その技術的な緻密さと独自性、そして地域性を生かした工夫にあります。

大規模な生産体制では実現が難しい繊細なレシピ設計や、少量生産による原酒の個性追求が可能な点が、日本のクラフト蒸留の最大の魅力です。

また、日本では伝統的な酒造りの知見がウイスキー造りに応用されているケースも多く、たとえば清酒で培われた発酵管理技術や麹文化の影響が、発酵や熟成の段階に反映されることがあります。

これは日本独自の発酵文化がクラフトウイスキーに融合している証といえるでしょう。

さらに、日本の蒸留所は地域ごとの気候や水質、風土を巧みに取り入れており、各地の蒸留所が独自のスタイルを築いています。

寒冷地では低温熟成による滑らかな口当たりが実現し、山間部では天然水を使った柔らかな風味が生まれます。

これらの要素が、まさに日本らしいウイスキーの味を形づくっているのです。

小規模蒸留所の工夫

日本各地に点在するクラフトウイスキーの蒸留所は、その小規模性を逆手に取り、大手では不可能な柔軟性と創造性に富んだ製造方法を実現しています。

例えば、多くのクラフト蒸留所では、1回ごとの仕込み量を抑えることで、微細な原料の配合比や酵母の選定、発酵温度の制御などに細やかに対応できる体制を整えています。

これは、季節や天候の変化に敏感に反応しながら、最適な香味を引き出すための工夫でもあります。

また、蒸留器についても、既製品に頼るのではなく、地元の金属加工業者と協力してオリジナルのスチルを設計・導入する事例が増えています。

その形状や素材にこだわることで、より地域性やブランドコンセプトを反映した酒質を追求することが可能となるのです。

加えて、クラフト蒸留所の中には、スピリッツごとに異なる蒸留プログラムを採用したり、蒸留回数を変えたりと、製品ごとに蒸留スタイルを使い分けているところもあります。

こうした柔軟な対応が、小ロット生産であっても極めて個性的かつ高品質なウイスキーを生み出す鍵となっているのです。

ウイスキーの熟成に蒸留が与える影響

ウイスキーの熟成は、蒸留されたスピリッツが木樽の中で何年もかけてゆっくりと変化していく過程ですが、この熟成の出発点となる蒸留工程は、最終的な風味に大きな影響を与えます。

特に蒸留の設計によって得られるアルコールの性質が、どのように熟成に作用するかが重要です。

蒸留で生まれるアルコールの質と熟成の関係

蒸留によって生成されるスピリッツは、単なるエタノールの集合体ではありません。

香味の元となるフーゼル油類やエステル、アルデヒドなど、多様な成分が含まれています。これらの成分のバランスが、その後の熟成でどのような変化を遂げるかを左右します。

軽やかなスピリッツは比較的短期間でバニラやカラメルといった樽由来の香りを取り込みやすく、一方で、重厚なスピリッツは長期熟成に耐えうる骨格を持ち、時間と共にスパイスやレザー、ドライフルーツといった複雑な香味へと育っていきます。

この熟成の潜在力をあらかじめ設計することが、蒸留工程の本質的な役割といえるでしょう。

蒸留と樽選定の相互作用

蒸留されたスピリッツと樽との相性も、ウイスキーの最終的な個性を決定するうえで極めて重要です。

例えば、同じアメリカンホワイトオークの樽であっても、トーストの度合いや前使用歴(バーボン樽、ワイン樽、シェリー樽など)によって、スピリッツが吸収する香味は大きく異なります。

このとき、蒸留によって得られたスピリッツの油分や酸の含有量が高ければ、オーク成分との反応が強まり、より濃厚で重層的な風味が得られることもあります。

一方、よりクリアでクリーンなスピリッツは、繊細なフレーバーの樽と合わせることでその透明感を引き立てることができます。

つまり、蒸留と熟成は決して別個の工程ではなく、相互に補完し合いながら、理想のウイスキー像を形づくる二つの要です。

蒸留所開業のための基本知識

ウイスキー蒸留所の開業を目指す場合、夢と情熱だけでなく、具体的かつ現実的な準備が必要です。

日本では酒税法など、さまざまな法律に準拠しながら設備や免許を整える必要があります。

設備・免許・場所のポイント

まず、ウイスキーの製造には「蒸留酒製造免許」が必要です。

この取得には、年間製造量や財務要件に関する詳細な審査が行われ、申請から許可が下りるまで半年以上を要するケースもあります。

また、酒類製造免許を得るには、明確な事業計画と製造設備の図面、資金調達計画なども求められます。

設備面では、最低でも発酵タンク、蒸留器、冷却装置、熟成樽、充填・瓶詰め設備、そして品質管理のためのラボ的機能が必要です。

規模によっては小規模設備でもスタートできますが、いずれにしても技術面と法規制の両面に対して万全の理解が求められます。

立地については、水質がよく、温度変化のある地域が望ましいとされています。

また、周辺環境との調和や地域との関係構築も、持続的な経営には欠かせません。観光要素を取り入れた蒸留所は、訪問体験を提供することでブランド価値を高めることにもつながります。

初心者が知っておくべきコストと法律面

初期投資としては、最低でも数千万円〜数億円規模の資金が必要となります。

特に蒸留器や熟成樽の購入、建物の改修・新設、試験醸造の費用などが重くのしかかります。

加えて、ウイスキーは最低でも数年間熟成させる必要があるため、事業が黒字化するまでには相応の時間がかかる点にも注意が必要です。

法的には、酒類製造免許だけでなく、消防法に基づく可燃性アルコールの取り扱い規制、食品衛生法、産業廃棄物処理法など、さまざまな規制が存在します。

これらの許認可を適切に管理するためには、専門家の協力や行政との良好な関係構築が不可欠となるでしょう。

以上のように、蒸留所開業には多面的な準備と知識が求められますが、そのぶん自らの手で理想のウイスキーを形にできるというやりがいも格別です。

まとめ

本記事では、ウイスキー製造における蒸留の基本から、日本独自のクラフト蒸留文化、さらには蒸留所開業に必要な知識まで、幅広くかつ深く掘り下げてご紹介しました。

ウイスキー蒸留とは、単なる製造工程の一つではなく、素材の本質を引き出し、時間と空間の中で個性を育てていく知的かつ芸術的なプロセスです。

その一滴には、蒸留家の哲学、設備の工夫、地域の気候、水、そして熟成の未来までもが凝縮されています。

日本におけるクラフトウイスキーの進化はまだ始まったばかり。

これから蒸留所を開業したいと考えている方にとっても、またウイスキーの奥深さを知りたいと思っている方にとっても、この蒸留の世界は知れば知るほど味わい深い、まさに“熟成される知識”の宝庫です。

ぜひ、あなた自身のウイスキー蒸留への旅をここから始めてみてください。

– クラフトウイスキーの製造をご検討の企業様へ –

クラフトウイスキー蒸留所の立ち上げを検討されている方必見。

実は、マイクロブルワリーとの融合で、小規模でもクラフトウイスキーを造れる方法があります。

しかも、熟成期間中の売上も立てる方法があります。

毎月開催のオンラインセミナーも行っております。

日本各地で開業支援実績があるアウグスビールで、クラフトウイスキーの立ち上げを検討してみませんか?